Ссылка на кракен даркнет

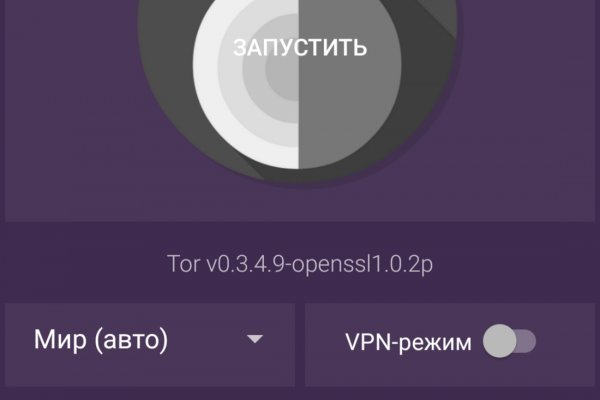

Mega market как работает система по открытию магазина. Дмитрий Богатов после одного из заседаний суда (Фото: Михаил Почуев / тасс). Войти на Кракен Привычный интерфейс Hydra Площадка Гидра существовала более 6 лет и была монополистом в ссылки своей области. Полная расшифровка происходит только на стороне получателя. Предотвратить это технически сложно, несмотря на встроенную защиту системы DLP. Тёмная сторона Кракена Инструменты разработки: React JS, C React JS используется в разработке фронт-энда - современный быстрый язык программирования. Для этого можно воспользоваться официальный специальным сервисом по подбору паролей. Например, крупнейшая из них построена на принципах TOR (The Onion Router или луковой маршрутизации. Если вы не знаете, с чего начать знакомство с даркнетом, можете посетить через TOR эти безопасные ресурсы: Каталог ссылок на популярные сайты даркнета The Hidden Wiki: p/Main_Page. Комментарий Саркиса Дарбиняна для «Эха Москвы» Как предотвратить утечку своих данных в даркнет? Однако все зависит от пользователя что и кому он расскажет. Эта нода знает только то, к чему вы подключаетесь. Посмотреть это можно также на сайте. Скриншот: официальный сайт TOR Project Проект создавали в 1990е годы для военных целей. Просмотр Кракена через другие зеркала возможен при наличии VPN и TOR браузера. Facebook The New York Times и BBC используют её, чтобы вопреки блокировкам оставаться доступными в тоталитарных странах. Поисковик DuckDuckGo: https 3g2upl4pq6kufc4m.onion. Ссылка mega Мы используем сканер для входа в Tor - marketplace Если вы хотите стать частью крупнейшего воскресенья в Darknet, вам понадобится ссылка mega Tor, которая откроет доступ к магазинам. Есть специальные посредники, которые гарантируют сделку. Zone, эксперт по кибербезопасности, объясняет: «Приставка «дарк» в слове «даркнет» не означает обязательную принадлежность к чему-то незаконному, она говорит лишь о том, что это сегмент интернета, где все работает немного иначе. Попасть в даркнет можно с помощью специального ПО например, Tor Browser или I2P. Кроме того, в скрытых сетях распространён фишинг воровство аккаунтов и криптовалюты с помощью поддельных сайтов.

Ссылка на кракен даркнет - Кракен чат

Все самое главное выглядит понятно и находится под рукой, минимальное количество ненужных действий. Поэтому впечатлительным людям стоит внимательнее выбирать ресурсы для сёрфинга. Darknet kraken официальный сайт darknet, darknet ссылки, купить мефедрон, где купить мефедрон, купить мефедрон в москве darknet market kraken darknet, darknet market, mega darknet market, купить клад, купити. Сайты этой скрытой сети имеют специальные адреса в зоне.onion. Изза отсутствия цензуры в даркнете проще наткнуться на откровенный или жестокий контент, даже если вы не ищете его намеренно. Если это заработает, тогда биометрические данные станут кому-то интересны. Если же вы сами намерены нарушить закон и считаете, что даркнет обеспечит вам безнаказанность, подумайте ещё раз. Но позже авторы сделали код TOR общедоступным, чтобы технология послужила для защиты прав и свобод обычных людей. Его можно скачать бесплатно с официального сайта организации TOR Project. У проекта много спонсоров среди обычных пользователей и различных научных, технологических и других учреждений. Им стал Владислав Кулешов из Ставрополя, который признал свою вину. Даркнет (англ. Более чем в 40 случаев виновниками были менеджеры по работе с клиентами, в 22 бухгалтеры и финансисты, в 20 менеджеры по снабжению и поставкам. Это технология шифрования и передачи данных, созданная сотрудниками исследовательской лаборатории военноморского министерства США. Серверов в Молдавии и Украине конфискованы. В январе 2021 года в Германии закрыли крупнейшую в мире торговую площадку даркнета 2 DarkMarket. Что такое даркнет? Регистрируйся и пополняй баланс вход НА mega нажмите для входа Магазины на mega Официальный сайт вход. Включает контент, который не попадает в поисковые системы. Kraken ( рус. Кракен) один из крупнейших российских даркнет-рынков по торговле наркотиками, поддельными документами, услугами по отмыванию денег и так далее, появившийся после закрытия Hydra. Сайт кракен.

В ТОР. Onion/ unique_opportunities Рынок http bjhjtivcu43ndzdryschq4j3p3ipum72y7goyewxrneqc35n5ajx46qd. Болты для ножа OE DIN 931 Винты с шестигранной головкой метрические 10,9, оцинкованные. Так выглядит официальный сайт Блэкспрут Даркнет Маркет. Для фиатных операций пользователю придется получить одобрение сервиса на следующем уровне верификации. В чем же их преимущество? Скорей за покупками! Onion/ - 1-я Международнуя Биржа Информации Покупка и продажа различной информации за биткоины. Кракен - вход, актуальные ссылки и зеркала. Установите VPN-расширение на свой браузер на ПК или VPN-программу на смартфон. Kraken darknet - официальная ссылка на зеркало и сайт кракена. Так как магазин на просторах интернета встречается большое количество мошенников, которые могут вам подсунуть ссылку, перейдя на которую вы можете потерять анонимность, либо личные данные, либо ещё хуже того ваши финансы, на личных счетах. Мониторинг ссылок крамп onion top. Самая успешная площадка в Darknet. Основной валютой на рынке является bit coin. Kraken - Децентрализованный черный (darknet) рынок. Kraken - лучшая площадка в Даркнете. Снизу зеленые, это аски. Продвинутая верификация на Kraken В случае если данных возможностей недостаточно, тогда необходимо повысить уровень пользователя путем прохождения верификации для Pro и Legend, соответственно. Кракен Даркнет Маркетплейс - официальная ссылка, зеркало онион. Так, здесь вы всегда можете посмотреть любой контент без цензуры, пообщаться с персонами нон грата, почерпнуть много интересной информации и купить то, за что в простом интернете по головке не погладят. Отличия Darknet и Deepweb. ТОР и как пройти регистрацию на Кракен? Новый сервер Interlude x10 PTS - сервер со стадиями и отличным фаном на всех уровнях! Автор и редакция не несут ответственности за материалы, опубликованные по ссылкам. На нашем форуме имеется система поощрений за сообщения и созданные темы. В зависимости от страны и юрисдикции они могут включать штрафы и/или тюремное заключение. Что такое DarkNet и как он работает? We will tell you about the features of the largest market in the dark web Official сайт Kraken is the largest Sunday, which is banned in the Russian Federation and the CIS countries, where thousands of stores operate. Ссылка на Кракен в ТОР. Сохраните их в надежном месте (зашифрованный RAR-файл или флеш карта). Хорошей недели. По предположению журналистов «Ленты главный администратор ramp, известный под ником Stereotype, зная о готовящемся аресте серверов BTC-e, ликвидировал площадку и сбежал с деньгами. Кракен маркетплейс с большим ассортиментом товаров и тысячами продавцов.